例の野盗が捕まったという朗報がエストに届いたのは、夏祭から三日後の昼下がりだった。

「これでようやく、安心してお店に出られるわ」

笑顔を見せるレオーナに、朗報をもたらした馴染みの行商人は、それがなあと首を傾げる。

「どうやら、警備隊より先に野盗を退治したやつがいたらしいんだよ」

警備隊が盗賊の根城に着いた時には、彼らは一人残らず縛られて転がされていたのだと聞いて、集まっていた村人達は一様に目を丸くした。

「なんだ、そりゃ?」

「じゃあ、警備隊はただ、転がってた野盗どもを連れ帰ってきただけかよ?」

言いたい放題の村人達に、レオーナが楽しそうに片目を瞑る。

「あら、もしかしたら、どこかの冒険者がうっかり野盗のねぐらに入り込んで、ついでに退治してくれたのかもよ?」

冗談めかした言葉に、どっと笑いが起こった。

「そんな都合のいい話があるかよ」

「今時、そんな正義感溢れる冒険者なんていないって!」

酒場の隅でそんなやり取りを聞いていたヒューは、食後の紅茶をぐいと飲み干すと、静かに立ち上がった。

背負い袋を肩にかけ、盛り上がる村人達の脇を通り過ぎて、帳場の片付けをしていた店主へと声をかける。

「長いことお世話になりました」

ことん、と置かれた鍵を見つめ、どこか寂しそうに笑う店主。

「お前さんは、このまま村に居つくかと思ってたんだがな」

「そうしたかったんですが、そういう訳にもいかなくて」

困ったように笑うヒューに、何か事情があるのだと察したのだろう。店主はそうか、と呟いて、それ以上は聞こうとしなかった。その代わりに一言、こう尋ねてくる。

「カリーナには言ったのか?」

「いえ……」

珍しく歯切れの悪い返答に目を細め、何か言いかけて、にやりと笑う店主。

「そうか。ま、せいぜい頑張れ」

「は?」

謎の言葉に首を傾げつつ、店主に別れを告げて宿を発つ。

ちょうど昼過ぎということもあって、誰とも顔を合わせないまま正門へと辿り着いた、その時――。

「馬鹿! なんで黙って行こうとするのよ!」

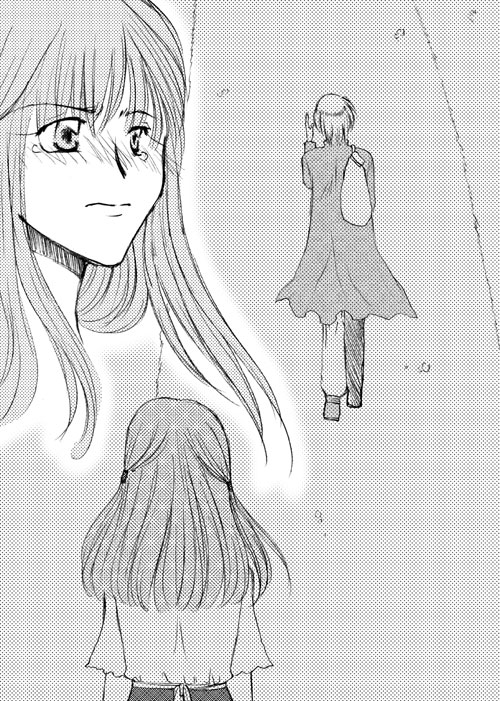

背後から投げつけられた声に、弾かれたように振り返れば、そこには髪を振り乱し、肩で息をするカリーナの姿があった。

何か作っていたのだろうか、粉まみれの前掛けをつけたまま、大慌てで家を出てきたのだろうその姿を見て、彼女の家まで知らせに走った人物に思い当たる。

「レオーナさんが知らせたんですね」

「そうよ! びっくりして、こんな恰好のまま来ちゃったじゃない!! って、そんなことはどうでもいいのよっ! なんで――なんで行っちゃうの!?」

「すみません」

頭を掻きつつ、ただそうとだけ答える。弁解すらしようとしないヒューに、カリーナの顔がみるみるうちにくしゃくしゃになった。

「だって、助けてくれたお礼もまだしてないし! いっぱい酷いことを言ったのに、それも謝ってないし! それに、それに――!」

泣きじゃくるカリーナに手を伸ばそうとして、ぐっと拳を握る。言い訳どころか、慰めの言葉を紡ぐことすらも、自分には許されていない。

「すみません」

ただただ、そう繰り返すことしか出来なくて、そんな自分の情けなさに腹が立つ。

顔を合わせてしまえば、こうなることは予想出来た。だからこそ黙って消えるつもりだった。何も残さず、いずれは記憶からも消えてしまうつもりで――。

「――本当に、すみません。カリーナさん」

「……分かったから、もう、謝らないでよ」

ひとしきり泣いて、泣いて――。そして、ようやく涙を引っ込めたカリーナは、嗚咽を飲み込んで、そっと尋ねる。

「――帰って、くる?」

「分かりません」

誠実で無情なその返答に、しかしカリーナは涙を指で拭いながら、小さく笑ってみせた。

「そうよね、あなたって出来ない約束はしない人だものね」

「はあ……そうですね」

なんとも頼りない返事しか出来なかったが、なぜだかカリーナはそれで納得したらしい。ごしごしと乱暴に顔を拭う彼女に、たった今思いついたように問いかける。

「そうそう。これなんですが」

おずおずと荷物から取り出したのは、刺繍の施された袖なしの上着。

「これは、頂いていっていいですか」

――それは、約束も、思い出も、何一つ残さずに去ろうとした彼の、ただ一つの未練。

「当たり前でしょ! あげたんだから、好きにしてよ!」

怒ったように答えるカリーナに、嬉しそうに笑いながら、まるで壊れ物でも扱うように丁寧な手つきで上着をしまい込むヒュー。そんな様子を見つめながら、カリーナはふと思い出したように口を開いた。

「さっきレオーナから聞いたわ。あの野盗、全員捕まったんですってね」

「ええ。警備隊の皆さんが捕まえてくださったそうで、これで一安心ですね」

にこにこと笑いながら答えたのだが、何やら彼女は思案顔でこちらをじいっと見つめてくる。

「あの……カリーナさん?」

困り果てて問いかけると、カリーナは何か吹っ切れた顔で、深々と頭を下げた。

「ヒュー。村を守ってくれて、本当にありがとう」

彼の『嘘』も、彼の『本当』も――何もかもを受け入れて、鮮やかに微笑むカリーナ。

その眩しい笑顔に目を細め、いいえと首を振る。

「私が守ったのは――守りたかったのは、あなたです」

残せるのは、ただそれだけの言葉。

カリーナが何か言う前に、それでは、と踵を返し、足早に門をくぐる。

その背中に、威勢のいい声が飛んできた。

「私、忘れないわ! あなたのこと、ずっと忘れないんだから!」

怒っているのか、それとも泣いているのか。それを確かめる勇気もなくて。

振り向かず、ただ手だけを振って応え、草原を走る道を辿り出す。

向かい風に目を細め、ただひたすらに足を動かしているうちに、きっとこの胸の痛みも薄れていくだろう。

そうして、やがて何もかもが、記憶の彼方に消えていくのだ。

過ごした日々も、交わした言葉も――ヒューという名前も、何もかも。

「早く戻って報告をしないといけませんからね」

自分に言い聞かせるようにそう呟いて、足を速める。

逃げるように街道を進むその姿を嘲笑うかのように、夏の花が風に揺れていた。

5 夢の終わり